뉴스 상세

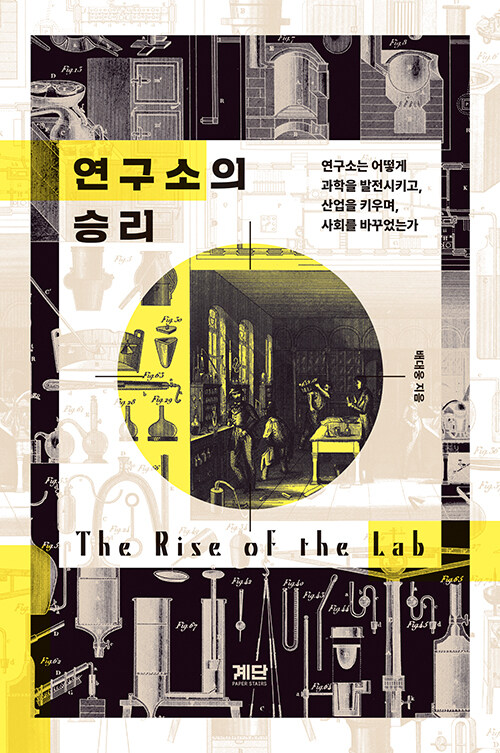

『연구소의 승리』 신간 출간(배대웅, 계단)

과학은 ‘개인의 번뜩임’에서 시작해도, 미래를 바꾸는 힘은 ‘연구소’에서 증명된다

출판사 제공

출판사 제공

과학의 발전사를 실험실 내부가 아니라 ‘국가와 사회의 제도’라는 렌즈로 재구성한 책이 나왔다. 사회학자이자 과학기술정책 실무자인 배대웅의 『연구소의 승리』는 독일 제국물리기술연구소와 막스플랑크협회, 일본 이화학연구소(RIKEN), 버클리·로스앨러모스·NASA, 그리고 한국의 KIST·원자력연구소까지 100여 년의 사례를 가로지르며 묻는다. “연구소는 누구를 위해, 어떤 미래를 설계하는가.”

책은 연구소를 ‘과학자의 작업장 확대판’이 아니라 사회가 발명한 전략 장치로 설명한다. 표준이 필요했던 독일, 추격의 한계를 넘으려던 일본, 산업 기반을 세워야 했던 한국—각 나라의 위기와 요구가 연구소의 형태를 만들었고, 조직은 우수한 연구자에게 자율과 인프라를 제공해 지식을 산업과 국가 전략으로 전환했다. 통일 독일이 동서 독일의 연구 체제를 하나로 묶으며 도시 재생의 축을 세운 과정, KIST가 수요 기반 연구로 ‘연구소형 산업화’를 견인한 장면은 연구소가 지역과 산업을 동시에 움직이는 엔진임을 보여준다.

저자는 현업에서 예산과 제도를 다뤄온 경험을 토대로, 연구소가 항상 정치·지역·산업의 이해와 맞물려 논쟁을 부를 수밖에 없음을 숨기지 않는다. 그럼에도 느린 투자와 자율성, 인재 네트워크가 축적될 때 연구소는 10년 뒤 지식과 30년 뒤 산업을 바꾸는 인프라가 된다고 강조한다. 팬데믹 백신, CERN의 초거대 장치, 소행성 방어처럼 한 나라가 감당 못 할 과제 앞에서 연구소가 ‘세계적 플랫폼’으로 확장되는 현재의 모습도 짚는다.

과학계 안팎의 독자에게 이 책은 두 가지 힌트를 건넨다. 하나, 우수한 사람에게 자율과 책임을 보장하는 운영 원칙(하르나크 원칙 등)이 장기 성과의 필요조건이라는 것. 둘, 지역과 정치의 요구를 부정하기보다 과학의 기준으로 조율하는 리더십이 연구소의 성패를 가른다는 것이다. 연구소 유치가 뜨거운 한국 현실에서, 이 책은 “어디에 무엇을, 누구에게 맡길 것인가”라는 질문을 구체적 역사와 데이터로 생각하게 만드는 가이드다.

장세환

언론출판독서TV

관련 기사

『알아두면 쓸데 있는 유쾌한 상식사전 구석구석 세계여행 편』 - 신간 출간(조홍석, 트로이목마)

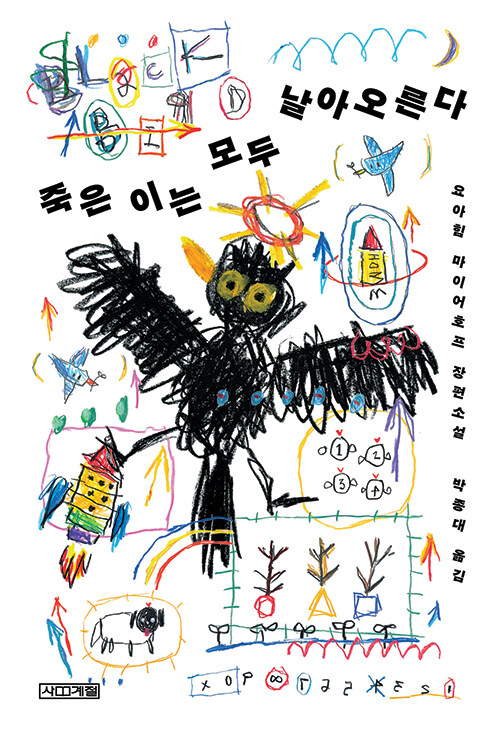

『죽은 이는 모두 날아오른다』- 신간 출간 (요아힘 마이어호프, 사계절)

댓글 (0)

아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 작성해주세요.